外壁塗装が長持ちしないのは工法のせい?直貼りと通気工法の違いを亀山市のプロが解説【解説動画あり】

「外壁塗装をしたのに、思ったより早く塗膜が浮いてきた」「せっかく高い塗料を選んだのに、数年で劣化してしまった」――こうした悩みの原因は、実は“塗料の質”ではなく“工法の違い”にあるケースが少なくありません。

外壁の施工方法には「直貼り工法(じかばりこうほう)」と「通気工法(つうきこうほう)」の2種類があり、どちらで施工されているかによって、塗装の耐久年数は大きく変わります。特に2000年頃までに建てられた住宅では「直貼り工法」が多く採用されており、通気が取れない構造のため、湿気がこもって塗膜が早く劣化するリスクがあります。

この記事では、外壁の工法がどのように塗装の耐久性に影響するのかをわかりやすく解説します。さらに、ご自宅が「直貼り」か「通気工法」かを自分で見分ける方法や、メンテナンスの注意点も紹介します。読んでいただければ、「なぜ同じ塗料でも耐久年数が違うのか」が明確に理解できるはずです。

【この記事でわかること】

- 直貼り工法と通気工法の構造的な違い

- 工法の違いによって耐久年数が変わる理由

- 自宅でできる簡単な見分け方

- 外壁を長持ちさせるための基本的な考え方

目次

外壁工法の基本|直貼り工法と通気工法とは

「外壁塗装をしても長持ちしないのは、どうして?」

「外壁塗装をしても長持ちしないのは、どうして?」

そんな疑問を持つ方は少なくありません。

実はこの違い、塗料の種類ではなく“工法”が関係しています。外壁は見た目が同じでも、構造が異なれば湿気の抜け方も変わり、結果的に塗膜の寿命にも差が出ます。

ここでは、直貼り工法と通気工法の仕組みと違いを整理しておきましょう。

【このパートでわかること】

- 直貼り工法と通気工法の基本的な構造

- 工法が外壁の寿命を左右する理由

- どの年代の建物にどの工法が多いか

直貼り工法とは

「直貼りって、どういう意味ですか?」

「外壁材を建物の壁に“直接”貼る工法のことです。」

直貼り工法は、防水シートを貼った外壁の上に、サイディングボードをそのまま固定する施工方法です。壁と外壁材の間に隙間がなく、構造的に湿気が逃げにくい点が特徴です。

この工法は、1990年代から2000年頃まで多くの住宅で採用されました。当時は一般的な方法でしたが、住環境の気密性が高まった現代では、湿気がこもりやすく内部結露や腐食を起こすリスクが指摘されています。

つまり、「直貼り=外壁の裏側に空気の通り道がない構造」であり、この湿気の逃げ場のなさが、塗装の寿命を短くしてしまう原因のひとつなのです。

通気工法とは

「通気工法って、どう違うんですか?」

「壁の内側に“空気の通り道”をつくる構造になっています。」

通気工法は、建物の壁にまず「胴縁(どうぶち)」と呼ばれる木材を取り付け、その上から外壁材を貼る工法です。胴縁の厚み分(約12〜16mm)の隙間が通気層となり、壁の中の湿気を外へ逃がす役割を果たします。

2000年以降、この通気工法が主流になり、現在では住宅の標準的な施工方法となっています。通気層を設けることで、結露やカビの発生を防ぎ、塗膜や下地材の耐久性を大きく向上させることができます。

工法の違いが耐久年数に与える影響

「塗料が同じでも、耐久年数が違うって本当ですか?」

「はい。工法によって湿気の抜け方がまったく違うため、結果的に寿命も変わります。」

たとえば、通気工法では湿気が抜けやすく、塗膜や下地が長持ちします。一方で直貼り工法では、内部にこもった湿気が外へ逃げられず、塗膜を押し上げて浮きや剥がれを引き起こすことがあります。

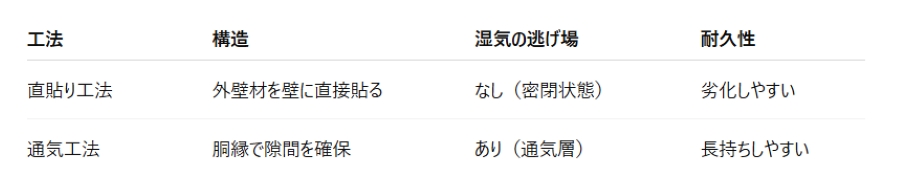

以下のように整理できます。

つまり、同じ塗料を使っても、「通気工法」と「直貼り工法」では環境がまったく違うのです。耐久年数を左右するのは塗料よりも、まず“工法の理解”だといえます。

直貼り工法の注意点とよくある質問

「うちの外壁も直貼りみたいだけど、塗り替えしても大丈夫なのかな?」

「うちの外壁も直貼りみたいだけど、塗り替えしても大丈夫なのかな?」

このような不安を抱く方は多いです。直貼り工法は外観上では問題がなく見えても、内部では湿気がこもり、劣化が進んでいるケースがあります。

ここでは、直貼り工法で起こりやすいトラブルと、注意すべきポイントを詳しく見ていきましょう。

【このパートでわかること】

- 直貼り工法で起こる代表的なトラブル

- 塗装しても長持ちしない理由

- 補修・張り替えが必要になる判断基準

- よくある質問とその答え

直貼り工法で起こりやすいトラブル

「直貼りだと、どんな問題が起きやすいの?」

「主な原因は“湿気”です。」

直貼り工法は、壁とサイディングの間に空気層がないため、湿気の逃げ場がありません。その結果、内部に水分がこもり、次のようなトラブルが発生しやすくなります。

- サイディングの裏側が結露し、下地が腐食する

- 塗膜が膨らむ、剥がれる

- サッシ周りのシーリングがブヨブヨになる

- 外壁の一部が反り返る、割れる

これらは表面を塗り直しても解決しません。内部の湿気が原因であるため、根本的な改善には通気層の確保や張り替えが必要になることがあります。

塗ってもすぐ剥がれるのはなぜ?

「塗装しても、数年で剥がれてしまうのはなぜですか?」

「直貼りのまま塗装をしても、湿気が中に閉じ込められてしまうからです。」

塗装は本来、外壁材の表面を保護するものですが、内部から湿気が上がってくると塗膜を押し上げ、膨れや剥がれを引き起こします。つまり、原因が内側にあるのに、外側だけを塗り直しても意味がないということです。

特に、梅雨や冬場の結露が多い時期は湿気がこもりやすく、再塗装直後でもトラブルが発生することがあります。塗装前に必ず下地の状態を確認し、「通気が確保されているか」を診断することが重要です。

補修・張り替えが必要になるケース

「塗装で直らない場合、どうすればいいの?」

「外壁材の張り替え、もしくはカバー工法を検討する必要があります。」

直貼り工法の外壁は、内部の湿気が抜けにくいため、長年放置するとサイディングの裏側が傷んでしまいます。代表的な症状としては、以下のようなケースです。

- 外壁を押すと、ふかふかしている

- サイディングが反って隙間ができている

- シーリング周辺が柔らかくブヨブヨしている

- 何度塗っても塗膜が浮く

これらが見られる場合、単なる再塗装ではなく、外壁材の張り替えやカバー工法での対応が推奨されます。塗装より費用はかかりますが、長期的に見ればメンテナンスサイクルを延ばせるため、結果的にコストを抑えることにつながります。

直貼り工法でよくある質問

Q:「うちが直貼りかどうか、見た目で分かりますか?」

A:外壁の下部(「水切り」と呼ばれる金属板)と外壁材の間に隙間があるかをチェックしてください。定規や指が入らないほど狭ければ、直貼りの可能性があります。

Q:「直貼りでも塗装できる場合はありますか?」

A:あります。ただし、湿気がこもらないように専用塗料を選ぶ、下地処理を丁寧に行うなどの工夫が必要です。

Q:「工法を変えることはできますか?」

A:はい。外壁材を張り替える際に胴縁を取り付ければ、通気工法に変更できます。リペイント匠でも、既存の構造に合わせた最適な施工方法をご提案しています。

自宅でできる!直貼りと通気工法の見分け方

「業者に頼まないと、どちらの工法かわからないの?」

「業者に頼まないと、どちらの工法かわからないの?」

そんなことはありません。ご自宅の外壁が「直貼り」か「通気工法」かは、実は自分でもある程度確認できます。特別な道具や知識は不要です。

ここでは、外壁の構造を見分ける3つの簡単なチェック方法を紹介します。

【このパートでわかること】

- 自宅で確認できる3つのチェックポイント

- 音や隙間の違いでわかる簡単な見分け方

- 判断が難しい場合の注意点

外壁下部の「水切り」との隙間をチェック

「まずどこを見ればいいの?」

「外壁の一番下にある“水切り(みずきり)”という金属板です。」

この部分は、雨水を外に逃がす役割を持つ板金で、工法を見分ける最も分かりやすい場所です。

①外壁の下部にある金属板(水切り)を見つける

②その板と外壁材(サイディング)の間の隙間を確認する

③定規や指を入れてみる

- 通気工法の場合:胴縁(どうぶち)の厚み分(約12〜16mm)の隙間があり、指や定規が入る。

- 直貼り工法の場合:隙間がほとんどなく、指も入らない。

ただし、建物によっては胴縁の上に水切りを取り付けているケースもあり、その場合は隙間が見えにくく判断が難しいこともあります。

壁を軽く叩いて音を確認する

「見た目では判断しづらい場合、音でも分かるの?」

「はい、壁を軽く叩くだけで違いがわかります。」

壁を軽く手のひらで叩くと、次のような音の違いがあります。

- 直貼り工法:詰まったような「コン、コン」という低い音

- 通気工法:中に空気層があるため「コーン」と少し響く音

特に、サイディングが縦張りの家では胴縁が横向きについているため、下部から隙間を確認できないこともあります。その場合、この叩き方チェックが有効です。

サッシまわりのシーリングを観察する

「サッシのまわりにあるゴムみたいな部分、あれも関係あるの?」

「はい。シーリング(コーキング)の状態は、内部の湿気を見抜くサインです。」

窓まわりのシーリングが以下のような状態なら、内部に湿気がこもっている可能性が高いです。

- 柔らかくブヨブヨしている

- 指で押すと沈む

- 表面が割れてボロボロしている

これは、下地が湿気で膨張・収縮を繰り返しているサインです。直貼り工法の住宅では特にこの症状が出やすく、「塗装しても長持ちしない」原因になります。

判断が難しい場合の対処法

「隙間も音もよく分からない…」

そんな場合は、専門業者による外壁診断を受けるのが確実です。

直貼りか通気かによって、使用すべき塗料や施工方法はまったく異なります。誤った判断で再塗装を行うと、かえって外壁を傷めてしまうこともあります。

リペイント匠では、専門機器を使った診断や下地調査を行い、建物の構造に合わせた最適なメンテナンス方法をご提案しています。

まとめ~亀山市の外壁塗装・屋根塗装のことなら

本記事では、外壁塗装の耐久年数を左右する「直貼り工法」と「通気工法」の違いを解説しました。

本記事では、外壁塗装の耐久年数を左右する「直貼り工法」と「通気工法」の違いを解説しました。

直貼り工法は湿気がこもりやすく、下地や塗膜が早期に劣化するリスクがある一方で、通気工法は空気層を設けることで湿気を逃がし、外壁を長持ちさせることができます。どちらの工法でも大切なのは、定期的な点検と早期メンテナンスを行うこと。構造を正しく理解し、建物の状態に合わせた塗装を行うことで、住まいの寿命を大きく延ばすことが可能です。

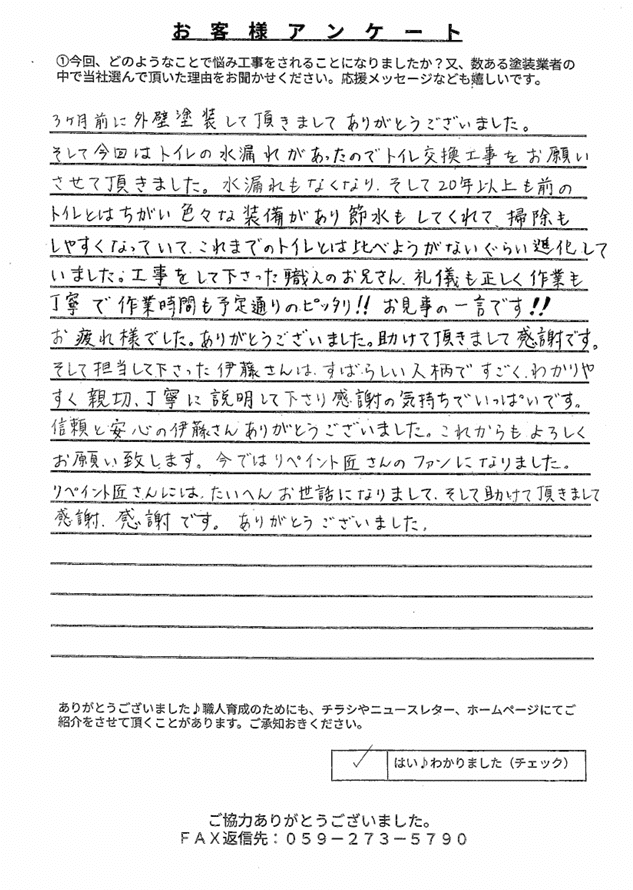

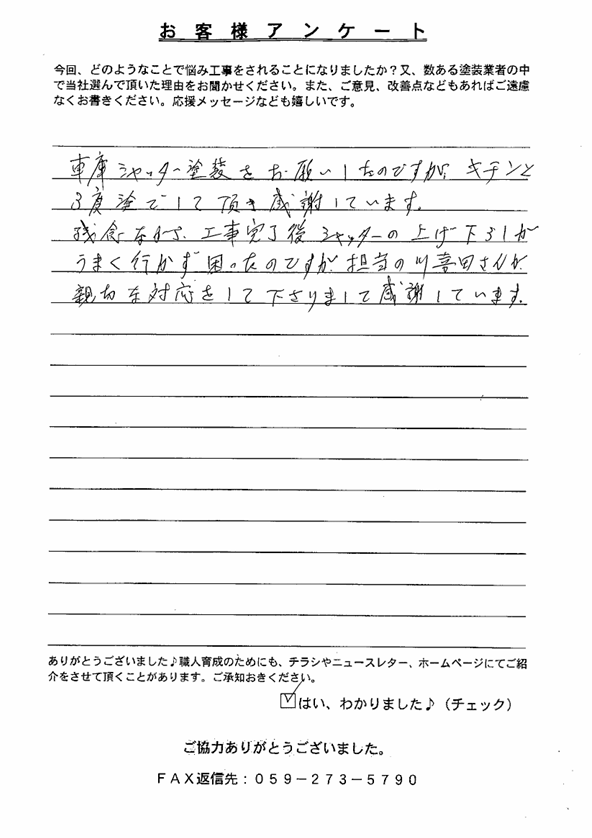

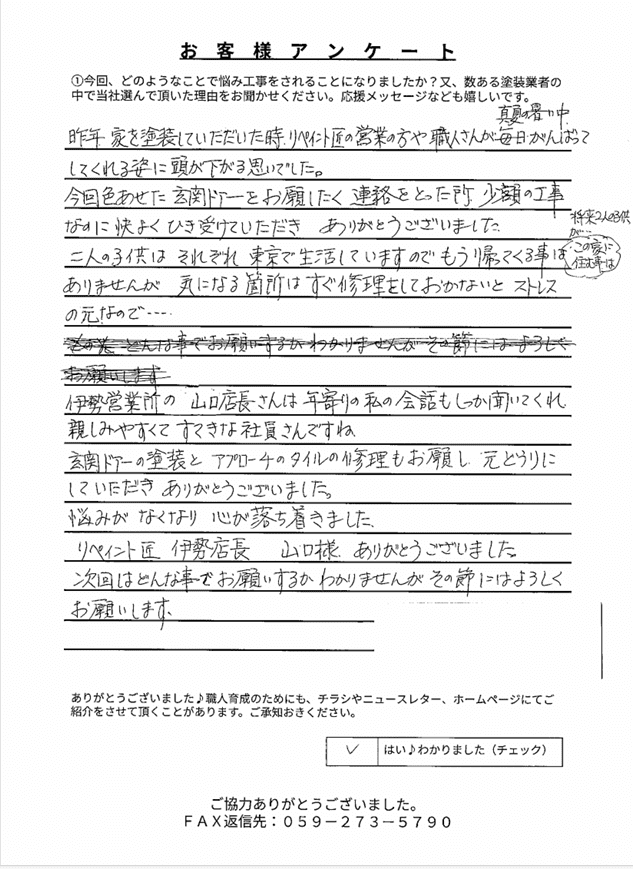

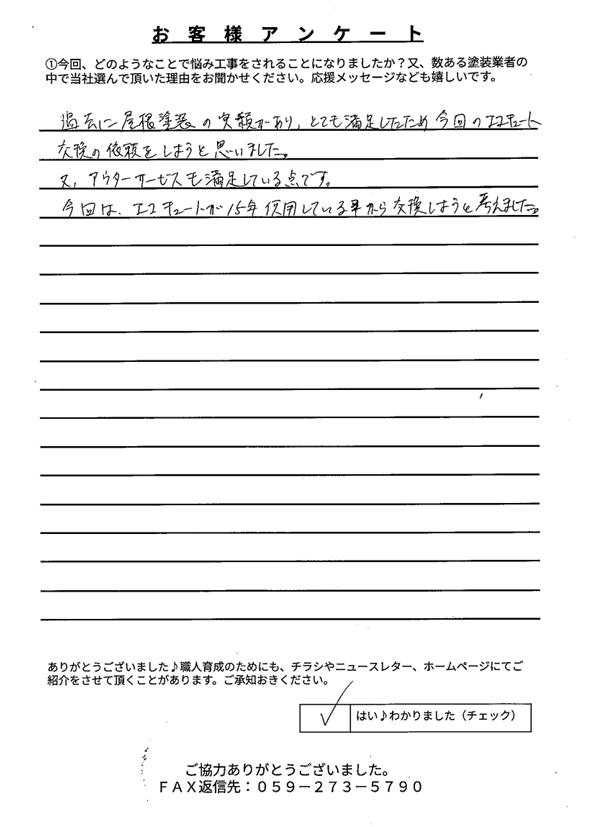

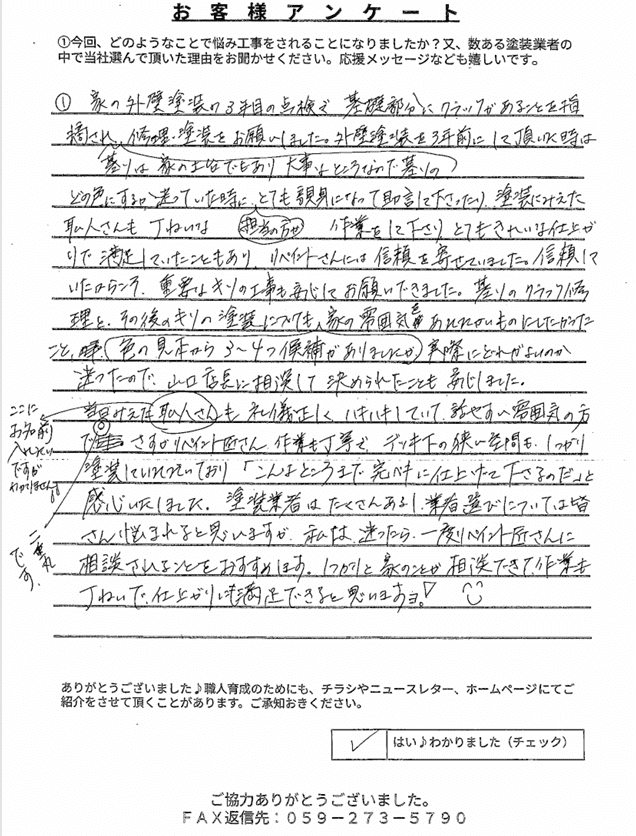

株式会社リペイント匠は、亀山市を中心に年間1000件を超える施工実績を持ち、Google口コミでは★4.8・800件以上の高評価をいただいています。「スタッフ全員が、社会に貢献できる生き方をすることが仕事の一部」と語り、職人一人ひとりが“お客様の幸せを形にする塗装”を心がけています。

また、リペイント匠では業界初の「塗り替え保証」をはじめ、7年〜16年の長期保証と、1年・3年・5年・7年・10年・12年・15年・20年の定期点検を実施。さらに、完成後の色にご納得いただけない場合には再塗装対応も行うなど、最後まで責任を持ってお客様と向き合っています。

「どこよりも丁寧に、どこよりも親切に。」

この理念を胸に、私たちリペイント匠はこれからも、10年に一度の塗り替えを通して、地元・亀山市のお客様の暮らしを支え続けてまいります。

三重県亀山市をはじめ、四日市市、伊勢市、津市、松阪市、松阪市、伊賀市、志摩市、名張市、いなべ市を中心に三重県全域が施工範囲です。

詳しくは、亀山市のショールームの情報をご覧ください。

_施工後_外壁全体-2.jpg)

_施工後_外壁全体-2-2.jpg)