【松阪市】外壁塗装で失敗しない!中塗りと上塗りの色を変えると起こる問題点【解説動画あり】

リペイント匠の久保です。

今回は、お客様から時々質問される「外壁塗装の中塗りと上塗りの色を変えること」について解説します。

外壁塗装をご検討中のお客様から、時折こんなご質問をいただきます。「中塗りと上塗りの色を変えた方が、ちゃんと塗ったかどうか確認できるんじゃないか?」と。確かに一見すると理にかなっているように思えるかもしれません。色が違えば、どこまで塗られたかが一目瞭然ですからね。

しかし、外壁塗装の現場を何百件と見てきた私たちプロの立場からお伝えすると、中塗りと上塗りの色を変えることには思わぬ落とし穴があります。塗装後の発色が悪くなったり、数年後の見た目がまだらになったりと、仕上がりや耐久性に大きな影響を与えてしまう可能性があるのです。

本記事では、「なぜ中塗りと上塗りの色を変えないほうがいいのか」について、現場目線で分かりやすく解説します。

目次

中塗りと上塗りの色を変える前に知っておくべき基本知識

外壁塗装において、「中塗り」と「上塗り」という工程は、単に重ね塗りして色をつけるだけではありません。それぞれに明確な役割があり、仕上がりの美しさだけでなく、塗膜の耐久性にも大きく関わってきます。

中塗りと上塗りの色を変えることによるリスクを正しく理解するには、まず塗装の基本工程と、それぞれの塗りの意味を押さえておく必要があります。ここでは、塗装の3工程の流れと、中塗り・上塗りがどのような役割を担っているのかについて解説します。

外壁塗装の3工程とは?(下塗り・中塗り・上塗り)

外壁塗装は、見た目を美しくするだけでなく、外壁を雨風や紫外線から守るための大切な工事です。そのためには、単に塗料を重ねるのではなく、きちんと3つの工程を踏む必要があります。それが、「下塗り」「中塗り」「上塗り」という基本工程です。

まず、下塗りは外壁の下地に塗料がしっかりと密着するように、接着剤のような役割を果たすものです。塗装面の状態を整え、上から塗る塗料が剥がれにくくなるよう土台を作ります。

次に行うのが中塗りです。中塗りは、塗膜の厚みを確保し、耐久性を高めるための工程です。上塗りだけではどうしても厚みが足りず、数年後に劣化や剥がれが起きやすくなるため、この中塗りが欠かせません。

最後に上塗りを施します。これは外観としての仕上がりや美観、そして紫外線や雨風などの外的ダメージから家を守る一番外側の塗膜です。見た目の色やツヤもここで決まります。

このように、3つの工程はそれぞれ役割が明確で、どれも欠かせない重要なステップです。単に色を重ねていくだけではなく、機能性と美しさの両立を目的としているのです。

なぜ同じ色を使うのが基本なのか

外壁塗装において、中塗りと上塗りを同じ色で統一するのが基本とされているのには、いくつかの重要な理由があります。見た目の問題だけでなく、塗装の性能や耐久性にまで関わる大切なポイントです。

まず、最も大きな理由は発色の安定性です。中塗りと上塗りが同じ色であれば、上塗りを1回で均一に仕上げることができ、色ムラが発生しにくくなります。反対に、まったく異なる色を重ねると、上塗りの下から中塗りの色が透けて見えたり、日光の加減で見え方が変わったりする可能性があります。

次に、耐久性の確保という点でも色を統一することが有利です。塗料メーカーの多くは、中塗りと上塗りがセットで機能するように開発されており、同じ塗料・同じ色で重ねることで、最大限の性能が発揮されます。異なる色を使うことで、成分の相性が悪くなる場合や、塗膜の効果にムラが出る可能性も否定できません。

また、外壁の表面が経年劣化してくると、徐々に塗膜が薄くなり、内側の中塗りの色が露出してくることがあります。このとき、上塗りと中塗りの色が大きく異なっていると、まだら模様のような外観になり、見た目を大きく損ねてしまいます。

つまり、中塗りと上塗りの色を揃えることで、発色・耐久性・美観のすべてが安定し、長期的に見てもトラブルを防げるのです。

中塗りの色を変えると起こる主なデメリット

中塗りと上塗りの色を変えることで、「塗ったかどうかを目で確認できるから安心」と思われる方もいらっしゃいます。たしかに見た目に違いがあれば、工程ごとの確認がしやすいという利点はあります。

しかし、実際の現場においては、この色の違いが後々見た目の劣化や仕上がり不良、さらには施工品質への不安につながるリスクを生むことがあります。目先の安心感が、将来的なトラブルの種になりかねないのです。

ここでは、色を変えることで具体的にどのような問題が起きやすくなるのか、代表的な3つのデメリットをご紹介します。

発色不良のリスク|本来の色味が出ない

外壁塗装で最も気になるポイントの一つが「色の仕上がり」ですが、中塗りと上塗りの色を変えると、この仕上がりに大きく影響することがあります。

たとえば、中塗りにグレー、上塗りにブラウンという組み合わせを選んだとします。一見、問題なさそうに思えますが、塗料の性質上、1回の上塗りでは完全に中塗りの色を隠しきれない場合があるのです。とくに淡い色や薄い塗料を使った場合、中塗りのグレーが透けて見えてしまい、仕上がりのブラウンが濁ったり、期待していた色味と異なったりすることがあります。

このような状態になると、全体がムラっぽく見えたり、部分的に色が違って見えたりするため、見た目の美しさが損なわれます。また、お客様が選んだ色のイメージと異なる仕上がりになることで、塗装の満足度自体が下がる恐れもあります。

発色を正しく出すには、下地から上塗りまでを同系色で仕上げるのが理想です。中塗りの色を上塗りと合わせることで、発色が安定し、思い描いた色により近づけることができるのです。

劣化時にまだら模様になるリスク

外壁塗装は、一度仕上げたら何年もそのままの状態が続くわけではありません。太陽の紫外線、風雨、気温の変化など、日々の外的要因によって徐々に表面の塗膜は劣化していきます。

このとき、中塗りと上塗りの色をまったく違うものにしていた場合、大きな問題が起こることがあります。それが、まだら模様のような不自然な見た目になる現象です。

塗膜の劣化は通常、表面から進行します。最も外側の上塗りが少しずつ薄くなっていくと、やがて内側の中塗りが透けて見えるようになります。もし中塗りの色が上塗りと大きく違っていれば、ところどころで異なる色が顔を出し、斑(まだら)模様のような不均一な印象を与えてしまいます。

とくに目立ちやすいのが、日当たりや雨が多く当たる部分。劣化スピードに差があると、部分的に色が抜けたように見えてしまい、せっかくの塗装が台無しになってしまいます。

このようなトラブルを防ぐためにも、上塗りと同じ系統の色を中塗りにも使用することが大切です。色の統一は、美観を長く保つための基本ともいえるのです。

美観を損なう塗り際の見た目

外壁塗装において、細部の仕上がりは全体の美観を左右する重要なポイントです。その中でも、サッシまわりやコーナー部分(出隅)といった“塗り際”は特に目立ちやすく、仕上がりの印象を大きく左右します。

このような部分は、養生テープを貼って塗装し、最後にテープを剥がすことで綺麗な直線を出しますが、テープの厚み分だけ塗膜の層がわずかに段差になり、下地〜中塗り〜上塗りの色の層が見えることがあります。

ここで問題になるのが、中塗りと上塗りの色が大きく異なる場合です。重なった塗膜の端から違う色が見えてしまうと、まるで塗り残しがあるような印象を与えてしまい、「仕上がりが雑」「手抜きでは?」と誤解されることにもなりかねません。

また、外壁の角や細部は塗料が均一に乗りにくいため、元々塗膜が薄くなりやすい場所です。ここで色が違って見えると、遠目からでも違和感が出てしまい、せっかくの塗装の仕上がりが台無しになってしまうのです。

外壁塗装の美しさは、全体の色味だけでなく、細かい部分の仕上がりまで含めての“完成”です。そうした意味でも、塗り際の見た目に影響する中塗りと上塗りの色は、統一しておくのが賢明といえるでしょう。

業者視点から見る「中塗りの色変え」

ここまで、中塗りと上塗りの色を変えることによる“見た目”や“機能面”でのデメリットについてお伝えしてきました。しかし、この色変えを「あえて」提案してくる業者も存在します。

では、なぜ業者がそのような提案をするのか?本当にお客様のためを思ってのことなのか?それとも、別の目的があるのか?

この章では、実際の現場で塗装業者が「色を変える提案」をする背景と、それに潜むリスクについて、プロの視点からリアルな声をお届けします。

在庫処分の可能性も?業者の都合とは

中塗りと上塗りの色を変える提案をしてくる業者の中には、「色が違う方が塗り残しをチェックしやすいですよ」といった説明をすることがあります。確かに、工程ごとの違いが視覚的に分かれば、確認しやすくなるという一理はあります。

しかし、注意すべきなのは、この説明が本当にお客様のためのものか、それとも業者側の都合によるものかという点です。

実際の現場で見かけるのは、中塗りにまったく違う色を使っているケース。しかも、それが現場ごとに色がバラバラだったり、明らかに仕上がりに合っていない色だったりする場合、「これは在庫処分ではないか?」と疑いたくなることもあります。

塗料は一定期間を過ぎると品質が落ちるため、業者によっては余っている塗料を使い切るために、中塗りで消費しようとすることがあります。つまり、「お客様の確認のため」と言いつつ、実際にはコスト削減や在庫整理を目的としていることもあるのです。

もちろん、すべての業者がそうとは限りませんが、「色を変えた方が確認しやすい」とだけ言われた場合は、一度立ち止まって確認すべきです。きちんと説明責任を果たし、納得のいく理由が提示されないようであれば、その提案には慎重になるべきでしょう。

プロが見て感じる違和感

私たち塗装のプロが現場を見たとき、最も気になるのが中塗りと上塗りの色が大きく違っている施工です。それが特別な理由や配慮の上でなされたものであれば問題はありませんが、説明もなく明らかにちぐはぐな色使いを見ると、「これは適切な施工だったのか?」と疑問を感じざるを得ません。

特に、塗装の仕上がりをチェックする際に目が行くのが、サッシまわりや角部分(出隅)など、細部の塗膜構造が確認しやすい部分です。ここに、明らかに中塗りと上塗りの色の差があると、塗りムラのように見えたり、工程が抜けているのではないかと誤解される原因になります。

また、こうした違和感は、業者同士でも「あれは在庫処分か?」「手抜きでは?」と噂されることもあるほど。つまり、業界の中でも「あまり望ましくないやり方」と見られているのが現実です。

お客様にとっては「どれだけ丁寧に施工されているか」が大切であり、プロとしては「見た目から不安を与えないこと」が求められます。色の違いがあることで、必要以上の不信感を与えてしまうとしたら、それは本末転倒です。

見た目の印象は信頼に直結します。プロ目線で見ても、中塗りと上塗りの色は、なるべく揃えて施工することがベストな選択だと考えています。

確認したい方への対応と正しい信頼関係

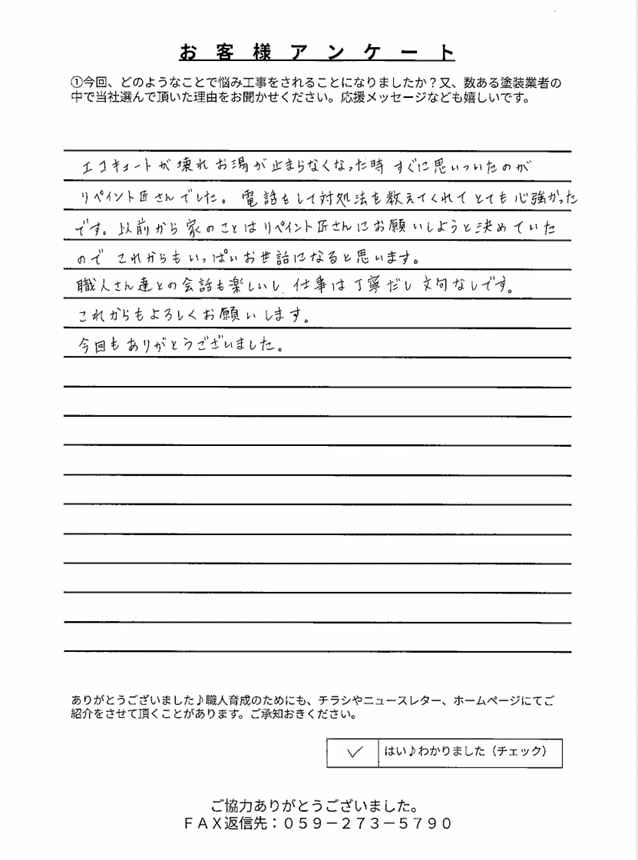

中塗りと上塗りの色を変えたいというお客様の多くは、「きちんと中塗りまで施工されたかを自分の目で確認したい」という思いを持っています。そのお気持ちは非常によく分かりますし、施工の透明性を求めるのは当然のことです。

しかし、本来であれば、信頼できる塗装業者であれば、色を変えずとも中塗りをきちんと行っているかを写真や報告書で説明することができます。実際、私たちリペイント匠でも、各工程ごとに施工写真を撮影し、作業内容を明確にご報告しています。

また、現場では中塗りの段階で一度お客様に見ていただくことも可能ですし、養生の際に中塗りまで済ませた部分をご覧いただく工夫もできます。色を変える以外にも確認方法はあるということを、知っていただきたいのです。

さらに言えば、色を変えたことで仕上がりに違和感が生じてしまえば、せっかくの安心感が不満や後悔に変わってしまうことにもなりかねません。「信頼できるかどうか」は、工程の丁寧さや説明の分かりやすさからも判断できるのです。

お客様と業者の間にしっかりとした信頼関係が築けていれば、色を変えなくても安心して工事を任せることができるはずです。だからこそ、塗料の選定や色の使い方も、「お客様に見せるため」ではなく、「仕上がりの質を守るため」に最適な方法を選ぶことが、本当の意味での信頼につながると私たちは考えています。

特に注意すべきポイントと塗料の特性

ここまで、中塗りと上塗りの色を変えることのリスクや、業者の視点から見た懸念点について詳しく解説してきました。しかし、色の違いが特に問題となるのは、時間が経ってから起こる劣化や、使われる塗料の種類によって左右されるケースです。

見た目の違和感が出やすい「特定の場所」や、「特性の強い塗料」に対する正しい理解があれば、さらにトラブルを回避することができます。この章では、色を変えた場合に特に注意すべきポイントと、塗料の性質について見ていきましょう。

劣化しやすい箇所を見逃さない

外壁全体の中でも、特に劣化が進みやすい場所があります。中塗りと上塗りの色が異なる場合、こうした部分での色の違いが強調され、予想以上に見た目の悪化が早く表れることがあります。

例えば、コーキングの上や、外壁の角にあたる出隅(ですみ)の部分。これらの箇所は、塗料が薄くなりやすく、施工後数年で塗膜が劣化して中塗りの色が透けて見えてしまうことが少なくありません。上塗りと中塗りが似た色であれば多少の劣化でも目立たないのですが、色の差が大きいと、斑(まだら)模様が目につきやすくなります。

また、こうした箇所は日光がよく当たる、あるいは雨が集中的に当たる場所でもあり、環境の影響を最も受けやすい部分でもあります。劣化による色の浮きやムラが現れやすく、外壁全体の印象を大きく損ねてしまう可能性があるのです。

美観を長期間保つためには、劣化しやすい場所に配慮した塗装計画が欠かせません。中塗りと上塗りの色を統一することは、そうしたトラブルを未然に防ぐための有効な対策でもあるのです。

フッ素塗料の注意点

外壁塗装の中でも、近年特に人気が高まっているのが「フッ素塗料」です。高い耐久性と防汚性を持ち、メンテナンス周期を長くできるというメリットから、多くの住宅で選ばれるようになっています。

しかし、このフッ素塗料には非常に硬い塗膜を形成するという特性があります。この硬さは外的ダメージから住まいを守るには非常に有効ですが、反面、過剰な塗り重ねには適していないというデメリットも持ち合わせています。

中塗りと上塗りの色を変えた場合、発色の調整やムラのカバーのために上塗りを重ねて厚塗りしてしまうリスクが高まります。しかし、フッ素塗料は一定の塗布量を超えて厚く塗ると、塗膜が割れる・ヒビが入るといった問題が発生しやすくなるのです。

そのため、フッ素塗料を使う場合は、できる限り最初から中塗りと上塗りの色を統一し、規定の量で美しく仕上げることが重要になります。発色を補うために厚塗りするような施工は、逆に塗膜の寿命を縮める結果となり、本末転倒です。

高性能な塗料ほど、正しい使い方が求められます。フッ素塗料の効果を最大限に活かすためにも、色を揃えて丁寧に仕上げるという基本を守ることが大切です。

まとめ~松阪市の外壁塗装・屋根塗装のことなら

本記事では、「中塗りと上塗りの色を変えると起こる問題点」について詳しくお伝えしました。

外壁塗装は、見た目を整えるだけでなく、建物を守る大切な役割を果たしています。その品質を最大限に発揮するためには、中塗りと上塗りの色を同じにすることが基本です。

発色の不安定さや、将来的なまだら模様、塗り際の見た目の乱れ、さらには業者側の都合による在庫処分の可能性など、色を変えることには想像以上のリスクが伴います。また、フッ素塗料などの高機能塗料では、厚塗りによる塗膜割れの原因にもなりかねません。

「ちゃんと中塗りしたかを確認したい」というお気持ちはよく分かります。しかし、信頼できる業者であれば、色を変えずとも工程をしっかり記録し、報告してくれるはずです。大切なのは、丁寧な説明と誠実な施工をしてくれる業者を選ぶことです。

中塗りと上塗りの色を揃えることは、見た目の美しさと長期的な耐久性の両方を守る、最も確実な方法です。これから外壁塗装を検討される方は、ぜひこの点に注意して、後悔のない選択をしていただければと思います。

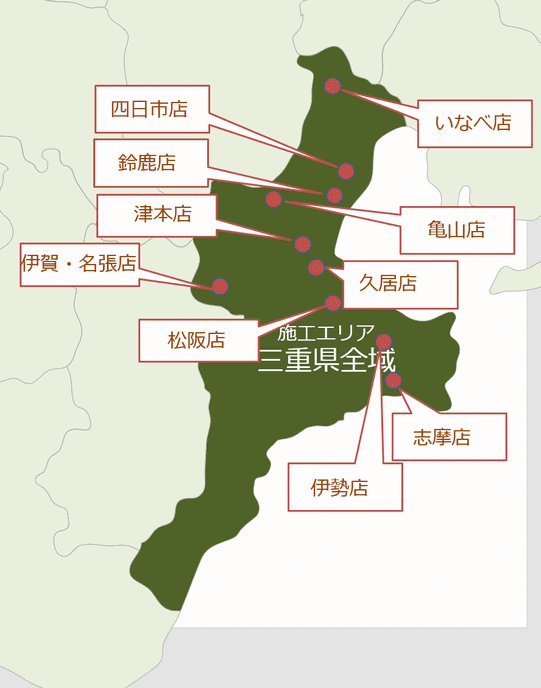

リペイント匠では、LINEでの無料相談や現地調査も承っております。お気軽にご連絡ください。三重県四日市市をはじめ、志摩市、津市、亀山市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、伊賀市、いなべ市、名張市を中心に三重県全域が施工範囲です。

詳しくは、松阪市のショールームの情報をご覧ください。

_施工後_外壁全体-2.jpg)

_施工後_外壁全体-2-2.jpg)